建築結構健康監測(Structural Health Monitoring, SHM)對於老舊建築而言至關重要,特別是在地震活動頻繁的地區。然而,監測成本對多數私人建築擁有者而言常常難以負擔。本研究探討在都市規劃情境下,利用層析持續散射體干涉式合成孔徑雷達(Tomographic Persistent-Scatterer Interferometric Synthetic Aperture Radar, Tomo-PSInSAR)進行大規模結構健康監測的可行性。透過於台北盆地拍攝的 TerraSAR-X/TanDEM-X 衛星資料,在應用Tomo-PSInSAR技術取得建築物上反射點的變形速度後,我們建立一套用於評估建築物沉陷與傾斜速率的分析流程。分析結果顯示,盆地中有 11.6% 的建築輪廓多邊形具備 SHM 分析的條件,其中有 10.8% 顯示出異常變形現象。建築物的最大沉陷與傾斜速率分別達到 −14 毫米/年與 1/760 年⁻¹。

在臺北盆地都市更新計畫範圍內的建築中,有 9.4% 可進行 SHM 分析,其中 11.9% 存在變形異常。變形異常的空間變異性,部分可由建築年齡與土壤特性解釋,但仍需其他因素才能完整說明。例如,建築年齡介於 30 至 50 年之間的建物顯著出現變形異常,可能與當時施工品質不佳及使用海砂等不當建材有關。本研究亦指出多項影響 SAR 型 SHM 效能的關鍵因素,包括:散射點數量不足、散射點分布不均、建築輪廓資料缺失或幾何不準確,以及缺乏建築年齡資訊。這些限制可透過整合多觀測角度的 SAR 資料、增加影像取得次數,以及與政府機關建立更緊密的合作來加以克服。

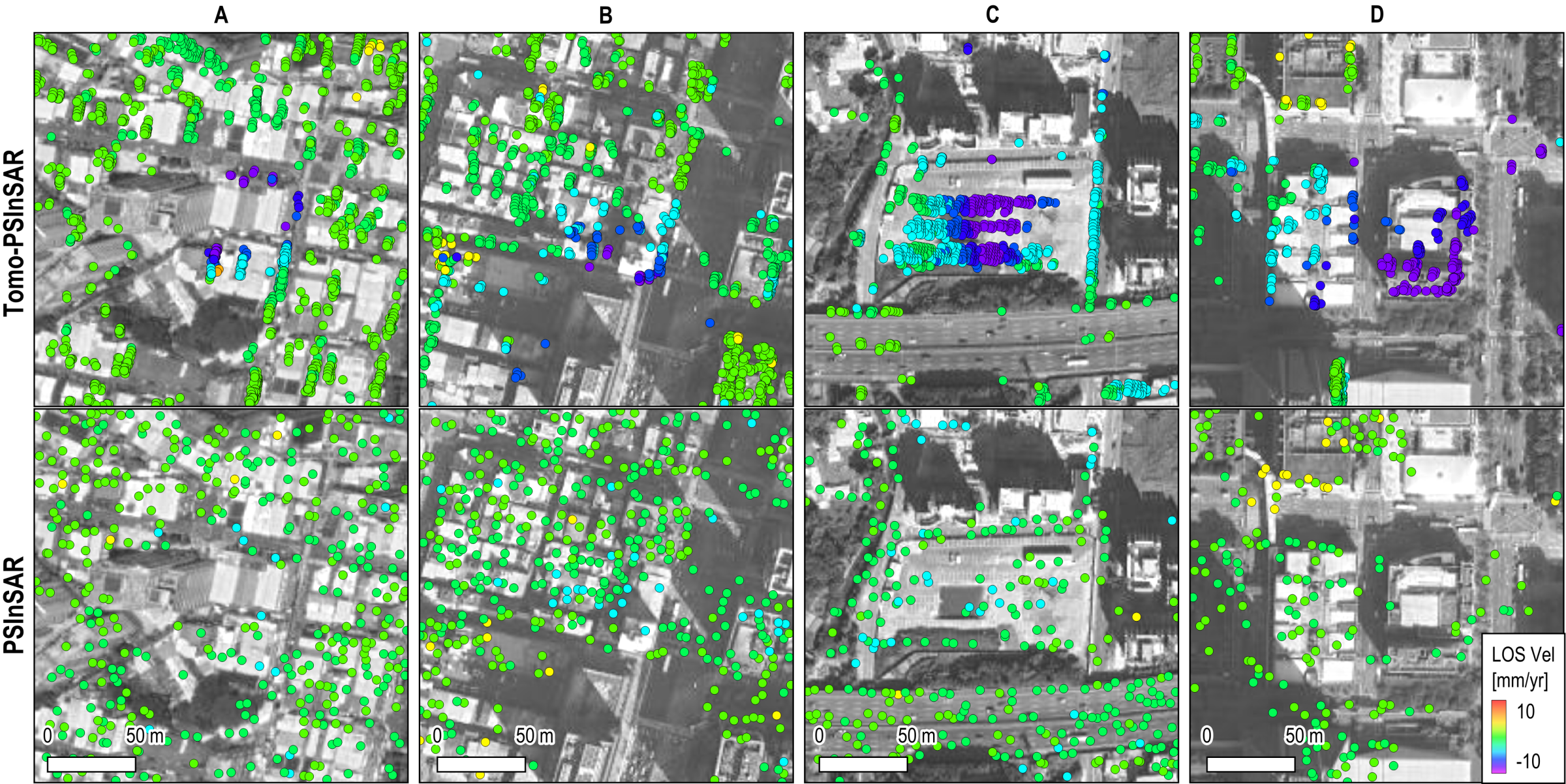

Tomo-PSInSAR 與傳統 PSInSAR 在散射點三維定位上有顯著差異

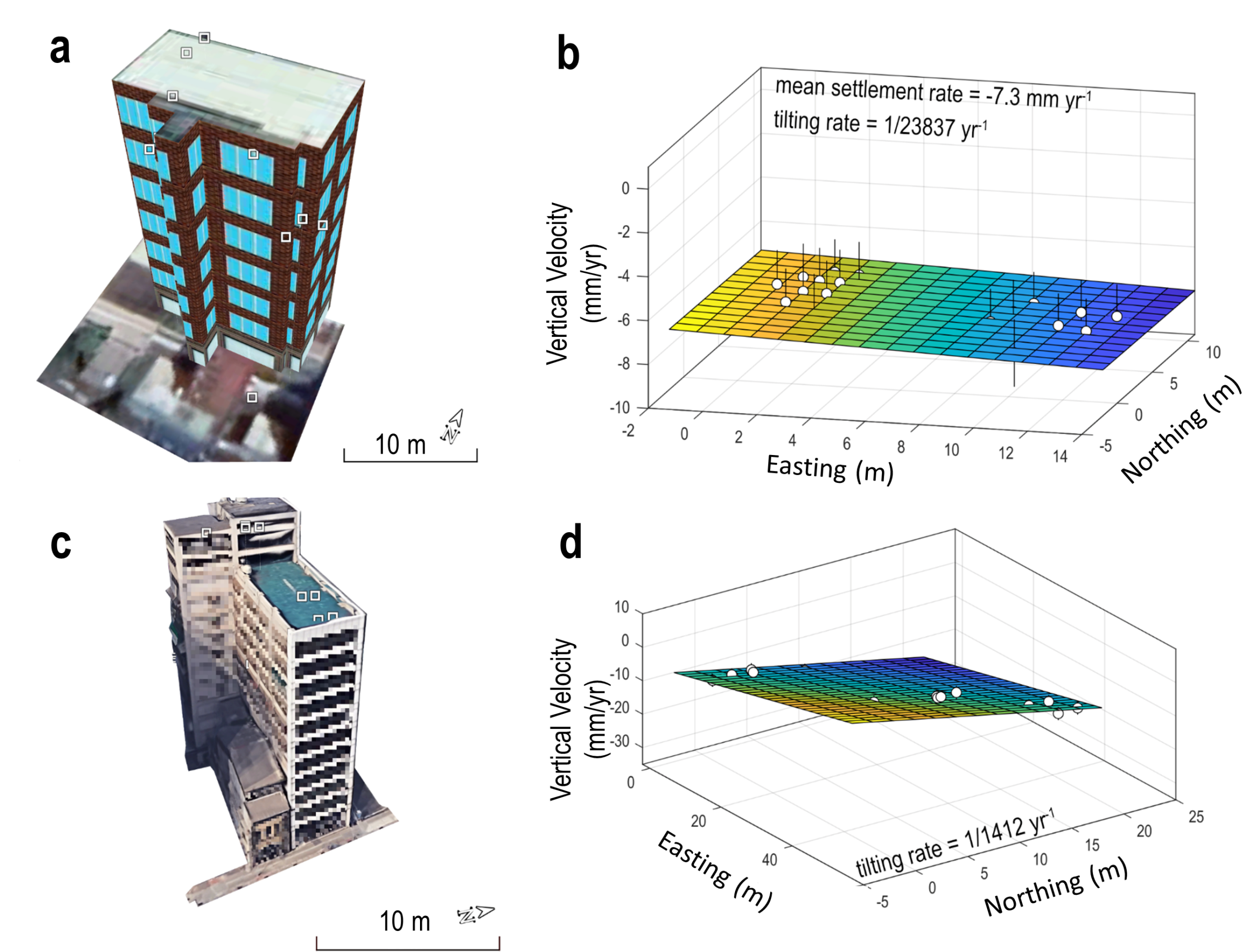

a, b: 單一建築物沉陷分析範例。c-d: 單一建築物傾斜分析範例。

更多細節請參考:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15481603.2025.2482329