臺灣的造山過程

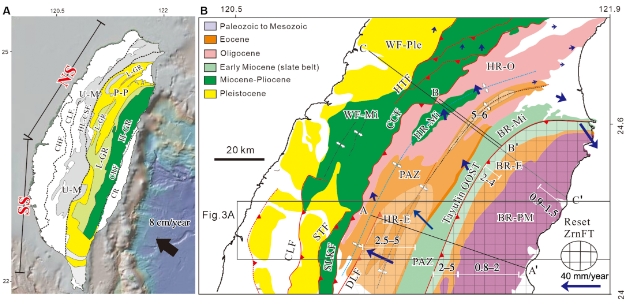

包括歐洲的阿爾卑斯山與庇里牛斯山脈、紐西蘭南阿爾卑斯山等這類造山帶的機制,可以利用楔形體的變形模式解釋。但以台灣造山的研究而言,過去的模型無法重現複雜的構造、變質溫度與快速剝蝕,而需要額外機制加以說明。本研究發展新的造山楔熱-力耦合模型,模型中利用強度大且垂直的後阻體推動楔形體的變形,並配合合理的地溫梯度、考量岩性與坡度的侵蝕機制、地質材料從脆性(brittle)到韌性的(ductile)的轉變、及楔形體底部滑脫斷層型態等因素,研究重現台灣造山帶複雜的構造如重大斷層的發育、岩石葉理面型態與應變、褶皺作用,並吻合各種地質與地球物理資料如熱定年結果、變質溫度、地震層析成相的構造型態,文中並討論不同的參數對造山楔形體構造的影響。此新的研究方法不僅可以了解台灣造山機制,也可助於研究全球其他造山楔的機制。研究成果已於2024年8月發表於《科學前緣》(Science Advances)。論文主要通訊作者為本院地球科學所譚諤副研究員及中正大學地球與環境科學系李元希教授,其餘共同作者有中正大學碩士張家彬與鄭名鈞、以及本院TIGP博士生徐志煌等人。

論文全文:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adp8056

本院刊登:https://www.sinica.edu.tw/News_Content/36/2718